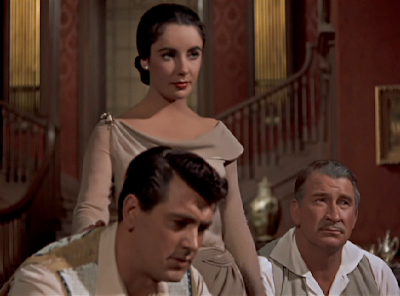

Giant di George Stevens (1956) Dal romanzo di Edna Ferber, Sceneggiatura di Fred Guiol, Ivan Moffat Con Elizabeth Taylor, Rock Hudson, James Dean, Carrol Baker, Jane Withers, Chill Wills, Dennis Hopper, Sal Mineo Musica: Dimitri Tiomkin, "Besame Mucho" Fotografia: William C. Mellor (201 minuti, 261 nella versione DVD) Rating IMDb: 7.6

Giant di George Stevens (1956) Dal romanzo di Edna Ferber, Sceneggiatura di Fred Guiol, Ivan Moffat Con Elizabeth Taylor, Rock Hudson, James Dean, Carrol Baker, Jane Withers, Chill Wills, Dennis Hopper, Sal Mineo Musica: Dimitri Tiomkin, "Besame Mucho" Fotografia: William C. Mellor (201 minuti, 261 nella versione DVD) Rating IMDb: 7.6Giuliano

Il gigante, “Giant” nel titolo originale, è il Texas: alla sua estensione si fa esplicitamente cenno all’inizio del film, quando nel Maryland viene chiesto al texano venuto lì per comperare un cavallo quanto è grande il suo possedimento, e lui non vorrebbe dirlo. Diecimila ettari? Ventimila? chiedono i curiosi. No, spiega alla fine il riluttante Benedict (Rock Hudson): sono trecentomila ettari. Un’estensione inimmaginabile, anche per noi: la famiglia Benedict è proprietaria di qualcosa che è più esteso delle nostre antiche signorie, e anche di molti Stati moderni. Ma questo è il Texas, il gigante.

E’ un film curioso, di grande ambizione, e interminabile: vederlo tutto di seguito è un’impresa, anche se è un bel film ed è sempre avvincente. L’ambizione sta nel narrare il Texas attraverso la storia di una famiglia, a partire dagli anni Venti, forse sul modello di Mann e dei Buddenbrook; e nel portare avanti un discorso progressista, mostrando apertamente le grandi qualità dei texani ma anche il loro razzismo.

E' un film curioso perché il regista (o chi per lui) sembra partire da un punto di vista esterno, quasi asettico; e invece finisce spesso molto più coinvolto di quanto avrebbe voluto – ed è quello che capita anche a noi, non tanto come spettatori ma nella nostra vita quotidiana. Quante volte non vorremmo giudicare, essere superiori agli eventi, starne fuori, e invece siamo tirati dentro alle vite degli altri, e a prendere posizione, magari a scapito delle idee con le quali eravamo partiti?

E' un film curioso perché il regista (o chi per lui) sembra partire da un punto di vista esterno, quasi asettico; e invece finisce spesso molto più coinvolto di quanto avrebbe voluto – ed è quello che capita anche a noi, non tanto come spettatori ma nella nostra vita quotidiana. Quante volte non vorremmo giudicare, essere superiori agli eventi, starne fuori, e invece siamo tirati dentro alle vite degli altri, e a prendere posizione, magari a scapito delle idee con le quali eravamo partiti?

Da questo punto di vista, è esemplare il modo in cui è trattato il personaggio di Jett Rink, interpretato da James Dean. Jett, all’inizio, è un modesto lavorante dei Benedict; poi, grazie a un lascito di un terreno improduttivo fatto dalla sorella di Benedict, diventerà un magnate del petrolio. Stevens inizia a raccontare questa vicenda tenendosi a una certa distanza, senza coinvolgersi, a metà strada tra lo stile di Heinrich Böll e quello dei cronachisti medievali; ma proprio non ce la fa, e sempre più spesso scende dal cadreghino del regista e va a mescolarsi alla vita dei suoi personaggi, a Jett Rink, ai suoi splendori e alle sue miserie, all’alcolismo, al razzismo, ma anche alle delusioni d’amore e alla indubbia generosità e intelligenza del personaggio. E in questo oscillare tra osservazione distaccata e coinvolgimento è aiutato da James Dean, che di Jett Rink fa un grande personaggio, forse l’unico davvero memorabile di questo film.

Allo stesso modo viene raccontata anche la storia del matrimonio del figlio di Benedict con un’india messicana, fatto scandaloso per l’epoca (intorno al 1940): anche qui il regista vorrebbe starne fuori e mostrare la storia dall’esterno, ma proprio non ce la fa, e la sua discesa in campo (nel campo antirazzista) è potente e finisce in un’epica scazzottata tra Rock Hudson, texano tutto d’un pezzo ma nonno di un piccolo indio, e un barista anche lui texano ma con idee meno aperte (eufemismo).

E’ questo oscillare del film tra l’osservare in modo asettico e lo “sporcarsi sul campo” che mi è piaciuto molto, ed è anche il motivo principale dell’attualità che ancora oggi conserva.

E’ da notare anche la bravura dei truccatori nell’invecchiare i personaggi. E’ raro vedere operazioni simili così ben fatte; di regola, quando capita, i mascheroni s’intravvedono sempre. Qui invece Rock Hudson mette su pancia ma nel modo consono ad un omone della sua stazza; James Dean ventenne diventa un cinquantenne alcolizzato molto credibile, anzi più vero del vero; e Liz Taylor è un’adorabile vecchina di cinquant’anni, molto sportiva ed elegante anche coi capelli brizzolati (la vera vecchiaia, per lei, sarebbe stata un po’ diversa...).

Come si conviene ad un film così lungo, ci sono molti attori e citarli tutti non è possibile, anche se sono facce più che note e familiari. Fa anche una certa impressione vedere Dennis Hopper da giovane, timido e introverso, molto più piccolo di statura rispetto a Rock Hudson (suo padre nel film), al punto da sembrare quasi un nano, o un bambino. Hopper in futuro sarà uno dei “duri” per antonomasia del cinema americano, a partire da “Easy rider”del 1968: rivederlo qui nelle vesti del timido studente di medicina fa una strana impressione, quasi tenerezza verrebbe da dire.

Il gigante, “Giant” nel titolo originale, è il Texas: alla sua estensione si fa esplicitamente cenno all’inizio del film, quando nel Maryland viene chiesto al texano venuto lì per comperare un cavallo quanto è grande il suo possedimento, e lui non vorrebbe dirlo. Diecimila ettari? Ventimila? chiedono i curiosi. No, spiega alla fine il riluttante Benedict (Rock Hudson): sono trecentomila ettari. Un’estensione inimmaginabile, anche per noi: la famiglia Benedict è proprietaria di qualcosa che è più esteso delle nostre antiche signorie, e anche di molti Stati moderni. Ma questo è il Texas, il gigante.

E’ un film curioso, di grande ambizione, e interminabile: vederlo tutto di seguito è un’impresa, anche se è un bel film ed è sempre avvincente. L’ambizione sta nel narrare il Texas attraverso la storia di una famiglia, a partire dagli anni Venti, forse sul modello di Mann e dei Buddenbrook; e nel portare avanti un discorso progressista, mostrando apertamente le grandi qualità dei texani ma anche il loro razzismo.

E' un film curioso perché il regista (o chi per lui) sembra partire da un punto di vista esterno, quasi asettico; e invece finisce spesso molto più coinvolto di quanto avrebbe voluto – ed è quello che capita anche a noi, non tanto come spettatori ma nella nostra vita quotidiana. Quante volte non vorremmo giudicare, essere superiori agli eventi, starne fuori, e invece siamo tirati dentro alle vite degli altri, e a prendere posizione, magari a scapito delle idee con le quali eravamo partiti?

E' un film curioso perché il regista (o chi per lui) sembra partire da un punto di vista esterno, quasi asettico; e invece finisce spesso molto più coinvolto di quanto avrebbe voluto – ed è quello che capita anche a noi, non tanto come spettatori ma nella nostra vita quotidiana. Quante volte non vorremmo giudicare, essere superiori agli eventi, starne fuori, e invece siamo tirati dentro alle vite degli altri, e a prendere posizione, magari a scapito delle idee con le quali eravamo partiti?Da questo punto di vista, è esemplare il modo in cui è trattato il personaggio di Jett Rink, interpretato da James Dean. Jett, all’inizio, è un modesto lavorante dei Benedict; poi, grazie a un lascito di un terreno improduttivo fatto dalla sorella di Benedict, diventerà un magnate del petrolio. Stevens inizia a raccontare questa vicenda tenendosi a una certa distanza, senza coinvolgersi, a metà strada tra lo stile di Heinrich Böll e quello dei cronachisti medievali; ma proprio non ce la fa, e sempre più spesso scende dal cadreghino del regista e va a mescolarsi alla vita dei suoi personaggi, a Jett Rink, ai suoi splendori e alle sue miserie, all’alcolismo, al razzismo, ma anche alle delusioni d’amore e alla indubbia generosità e intelligenza del personaggio. E in questo oscillare tra osservazione distaccata e coinvolgimento è aiutato da James Dean, che di Jett Rink fa un grande personaggio, forse l’unico davvero memorabile di questo film.

Allo stesso modo viene raccontata anche la storia del matrimonio del figlio di Benedict con un’india messicana, fatto scandaloso per l’epoca (intorno al 1940): anche qui il regista vorrebbe starne fuori e mostrare la storia dall’esterno, ma proprio non ce la fa, e la sua discesa in campo (nel campo antirazzista) è potente e finisce in un’epica scazzottata tra Rock Hudson, texano tutto d’un pezzo ma nonno di un piccolo indio, e un barista anche lui texano ma con idee meno aperte (eufemismo).

E’ questo oscillare del film tra l’osservare in modo asettico e lo “sporcarsi sul campo” che mi è piaciuto molto, ed è anche il motivo principale dell’attualità che ancora oggi conserva.

E’ da notare anche la bravura dei truccatori nell’invecchiare i personaggi. E’ raro vedere operazioni simili così ben fatte; di regola, quando capita, i mascheroni s’intravvedono sempre. Qui invece Rock Hudson mette su pancia ma nel modo consono ad un omone della sua stazza; James Dean ventenne diventa un cinquantenne alcolizzato molto credibile, anzi più vero del vero; e Liz Taylor è un’adorabile vecchina di cinquant’anni, molto sportiva ed elegante anche coi capelli brizzolati (la vera vecchiaia, per lei, sarebbe stata un po’ diversa...).

Come si conviene ad un film così lungo, ci sono molti attori e citarli tutti non è possibile, anche se sono facce più che note e familiari. Fa anche una certa impressione vedere Dennis Hopper da giovane, timido e introverso, molto più piccolo di statura rispetto a Rock Hudson (suo padre nel film), al punto da sembrare quasi un nano, o un bambino. Hopper in futuro sarà uno dei “duri” per antonomasia del cinema americano, a partire da “Easy rider”del 1968: rivederlo qui nelle vesti del timido studente di medicina fa una strana impressione, quasi tenerezza verrebbe da dire.

Questo film mi piace, e "cerco" di rivederlo ogni volta che lo trasmettono (di solito, sigh, sulla famigerata Rete4!), anche se tra pause pubblicitarie, durata del film, estensione del racconto veramente interminabile, va via mezza giornata bella e buona. Un post eccellente, al quale mi piace solo aggiungere che anche alcune soluzioni scenografiche non scherzano, per quanto, ai nostri occhi dopati dalla stupefazione (sempre più sterile) degli effetti digitali, possano sembrare "artigianali" e semplici. Penso alla casa dei Benedict, isolata in mezzo alla pianura vuota, o i pozzi del petrolio che pian piano invadono l' orizzonte. E ai cambiamenti degli interni, con il passaggio dal cupo legno a vista e tendaggi rossi (interrotto da enormi dipinti con pitture di mandrie) al bianco crema, che segna anche l' affermazione definitiva del personaggio di Liz come moglie e madre di famiglia... in sostituzione del ruolo di austero "potere" e controllo avuto, un tempo, dalla defunta sorella del marito. E il caffè del finale è un esempio eccellente di estetica di quell' epoca, nel passaggio tra anni 40 e 50.

RispondiEliminaE’ notevole anche la scena dell’arrivo degli sposi in Texas. La carrozza (sul binario unico), di proprietà dei Benedict e lussuosissima, viene sganciata dal treno e lasciata lì in mezzo al deserto. Dopo un po’, arriva un’auto di lusso guidata da un messicano; Liz Taylor si ferma a chiacchierare con lui, e il marito la rimprovera: “Non si familiarizza con la servitù, e poi ci sono ancora 80 Km prima di arrivare a casa”. Queste cose sono così inverosimili che non possono essere che vere...

RispondiEliminaPerò non si può mettere tutto in un post, se no faccio anch’io 201 minuti, 261 nella versione dvd...

Grazie del commento, e complimenti per il tuo blog

Giuliano

PS: a casa mia si prende la tv della Svizzera Italiana. Noi comaschi siamo ancora fortunati, il film l’ho visto gratis e senza spot... (ma penso che con le nuove regolamentazioni dell’etere anche quest’oasi felice verrà cementificata)

A me è venuto di fare un confronto con l'operazione che ha fatto Sergio Leone tanti anni dopo.

RispondiEliminaLeone ci ha messo dentro di tutto: i dialoghi, i ralenti, i paesaggi, le facce, le storie ben congegnate, tutti i trucchi possibili.

Ed è stato premiato per questo, ancora oggi decine di migliaia di pesone reali (e giovani) votano i suoi film e li posizionano nei primissimi posti della classifica IMDb.

Ma c'è poco da fare, a me i film di Leone sanno di posticcio, manca the hearth of the matter, sono come un alveare ricchissimo di api in cui però l'ape regina è morta.

Mentre un film come Il gigante, pieno di difetti e di aspetti caduchi, trasmette comunque grandezza e respiro ampio: i personaggi sono persone, non burattini sia pure ben costruiti come succede con Leone, che è essenzialmente un gran decoratore, come dalla distinzione che faceva Bernard Berenson riguardo la pittura del Quattrocento: il Ghirlandaio e il Gozzoli sono una cosa, il Signorelli e il Crivelli sono ben altro, lasciando stare quelli ancora più grandi. Non ci si sente parte, non ci si vede come persone nei film di Leone, mentre de Il Gigante senti in un certo modo che fai parte anche tu.

saludos

Solimano

off white outlet

RispondiEliminacurry 9

a bathing ape

golden goose sneakers

off white

jordan 6

golden goose

air jordan

supreme clothing

off white clothingoutlet